衍射极限与超分辨率的物理直观:从光学到电子束的跨越

日期:2025-11-05

在探索微观世界的征程中,无论是观察还是“雕刻”,我们始终面临着一个根本性的物理限制——衍射极限。这个源于波的衍射天性的限制,如同一个无形的屏障,决定了我们能看清多小的物体,能加工多精细的结构。然而科学的魅力恰在于不断挑战并突破极限,本文将从物理直觉出发,深入浅出地探讨衍射极限的本质,比较光学与电子束在此限制下的表现,并最终延伸至激动人心的超分辨率技术。

衍射极限:看得见的“模糊”边界

想象一下,你试图用一个水波去探测水中的一根细柱子。如果柱子比波长宽得多,波浪会在柱子后方形成清晰的影子,你可以轻易判断柱子的存在和位置。但如果柱子变得非常细,甚至比水波的波长还要窄,那么波浪将不再形成清晰的影子,而是会“绕过”柱子继续传播,仿佛柱子不存在一样。这个现象就是衍射。

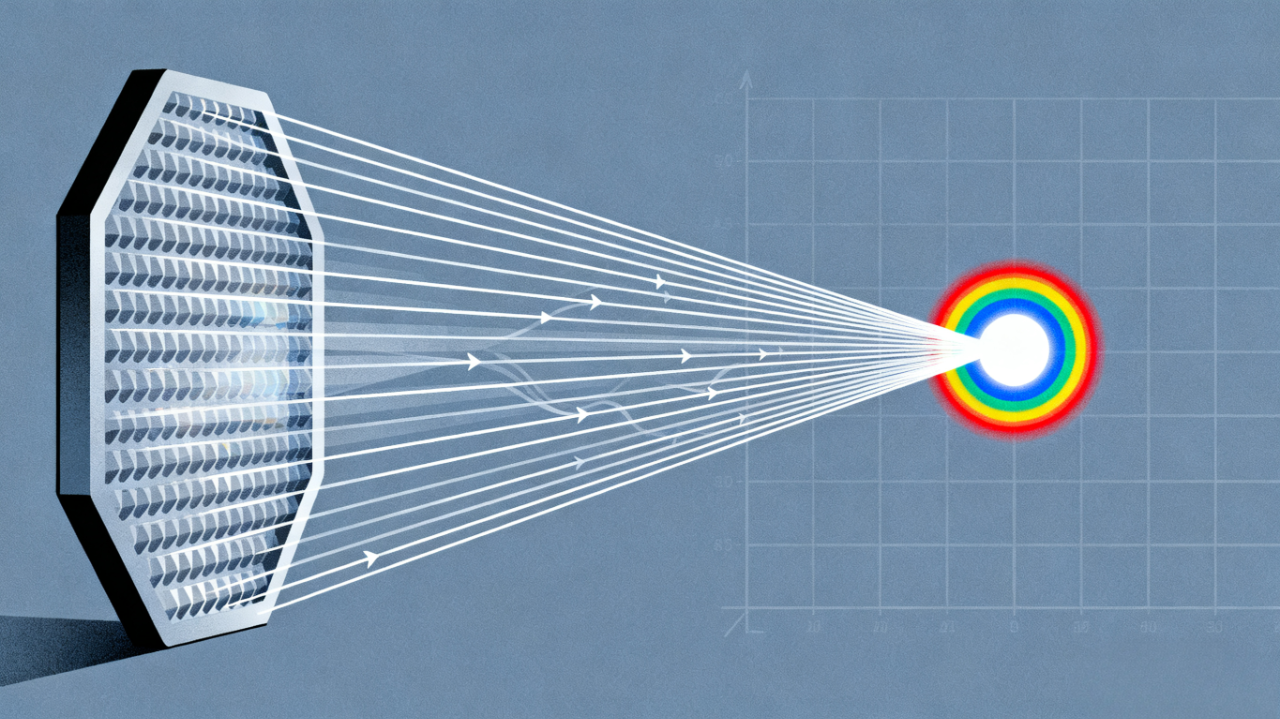

同样,光作为一种电磁波,在通过透镜(例如显微镜的物镜)汇聚成像时,也会发生衍射。一个理想的点光源,经过完美的光学系统后,并不会形成一个无限小的亮点,而是一个中心亮、周围环绕着明暗交替同心圆环的图案,这个图案被称为艾里斑。 这个光斑的大小,直接决定了光学系统的分辨能力。

图 艾里斑随圆孔直径的变化3D图

物理直觉:你可以将透镜想象成一个光的“闸门”。光波通过这个有限大小的闸门时,其传播方向会发生一定程度的弥散,无法被完美地聚焦到一点。这个“闸门”开得越大(即数值孔径NA越大),或者通过的波的“个头”越小(即波长λ越短),衍射效应就越不明显,聚焦的光斑也就越小。

19世纪的物理学家恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)将此规律量化,提出了阿贝衍射极限公式:

d=λ/(2n*sinθ)=λ/(2*NA)

其中:

d 是系统能分辨的两个点之间的最小距离,即分辨率。

λ 是所用波的波长。

n 是介质的折射率。

θ 是透镜收光锥角的半角。

NA=n*sinθ 是数值孔径,表征了透镜汇聚光线的能力。

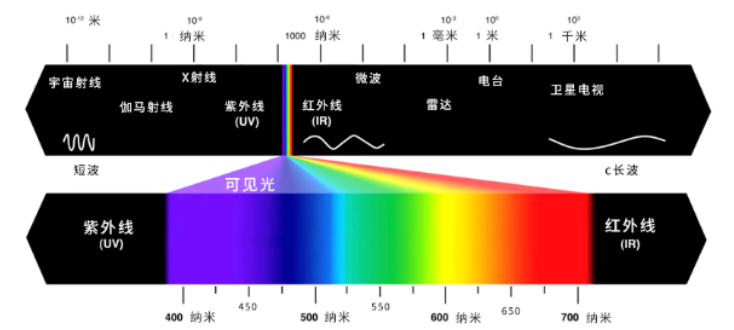

这个公式直观地告诉我们,要想看得更清楚(d更小),只有两条路可走:要么缩短波长λ,要么增大数值孔径NA。 然而,对于传统光学显微镜,可见光的波长范围约为400-700纳米,而NA值受限于材料和物理尺寸,通常最大也就在1.4左右。这使得传统光学显微镜的分辨率极限被“锁死”在200纳米左右,对于更小的病毒、蛋白质分子或芯片上的纳米结构便无能为力。

图 电磁波谱·光谱

从光子到电子:一场分辨率的革命

既然光的波长限制了我们前进的脚步,科学家们便将目光投向了拥有更短波长的粒子——电子。根据路易·德布罗意于1924年提出的物质波理论,运动的粒子也具有波动性,其波长(德布罗意波长)λ 与其动量 p 成反比:

λ=h/p(h 为普朗克常数)

当电子被高电压加速时,其速度极快,动量极大,因而对应的波长可以变得非常短。例如,在一个加速电压为10千伏(kV)的电子显微镜中,电子的波长约为0.12埃(Å),即0.012纳米,这比可见光的波长短了数万倍!

这种波长上的巨大优势,使得电子束成为探索和加工纳米世界的理想工具。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)利用电子束作为“光源”,轻松地将分辨率提升至纳米甚至亚纳米级别,让我们得以窥见原子尺度的世界。

同样地,在微纳加工领域,电子束光刻(EBL) 技术也利用了电子束的短波长优势。它使用聚焦后的高能电子束,像一支超高精度的“笔”,直接在涂有感光材料(抗蚀剂)的基底上进行“绘制”,从而定义出极其精细的电路图案。

作者:泽攸科技