泽攸科技原位TEM | 金刚石在电击穿下的失效机制

日期:2025-11-05

研究背景

在“双碳”目标与新一代信息技术自主可控的国家战略驱动下,高功率、高频率电子器件对超宽禁带半导体材料提出迫切需求。金刚石凭借超高击穿场强(5–10 MV/cm)、优异热导率(~2000 W/m·K)和高载流子迁移率,被视为下一代高功率电子器件的理想候选材料,其发展已被纳入多个国家研发计划和半导体前沿布局。然而金刚石器件在实际应用中仍面临严峻可靠性挑战——在极端电场下易发生电击穿失效,严重制约其工程化与产业化进程。

近期研究揭示,金刚石的击穿失效具有显著的晶向依赖性:(111)晶面在电-热耦合作用下优先发生晶格畸变与非晶化,而(100)和(110)晶面则表现出更高稳定性。这一发现凸显了材料本征各向异性与器件结构设计之间的深层矛盾。当前技术瓶颈在于缺乏对电击穿过程中应力演化、相变路径与热失控机制的原位、原子级理解,难以指导晶向选择、界面工程与热管理策略。因此需融合原位表征、多尺度模拟与器件工艺,建立“晶体取向-电热稳定性-失效机制”关联模型,为高可靠金刚石功率器件的定向设计与国产化替代提供战略支撑。

针对上述问题,由中国科学院大学组成的团队利用泽攸科技原位TEM进行了系统研究,他们首次通过原位电击穿实验结合模拟,揭示了钻石沿(111)晶面发生应力诱导非晶化的失效机制,为高性能金刚石器件设计提供了关键见解。

标题:Failure mechanism of diamond under electrical breakdown

期刊:Cell Reports Physical Science

网址:https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2025.102843

原位电击穿实验平台的构建与实时观测

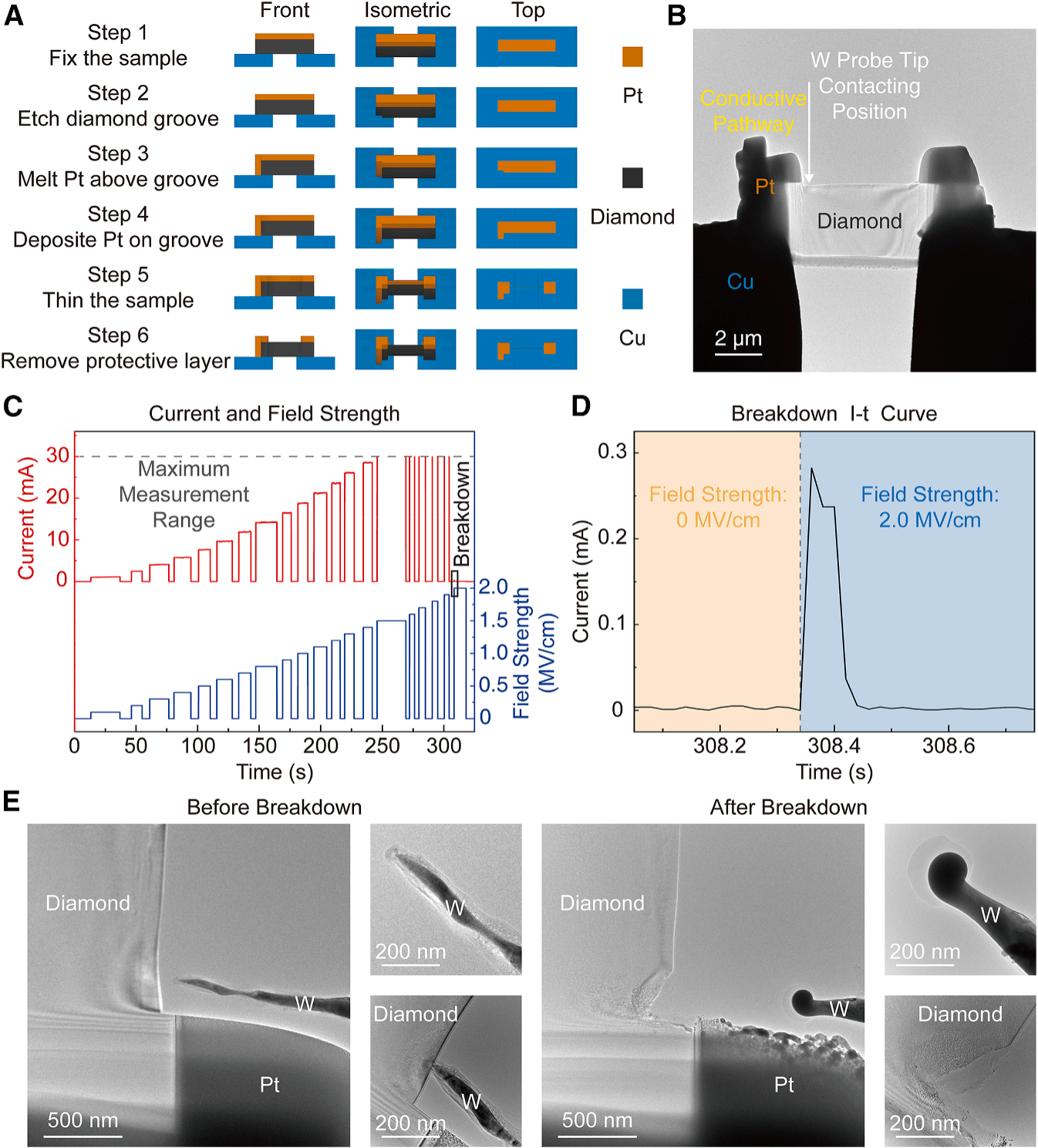

研究团队基于泽攸科技提供的原位双倾探针杆,在球差校正扫描透射电镜中构建了可控高电场加载系统。通过聚焦离子束在单晶金刚石中刻蚀沟槽并沉积Pt导电通路,精确限定击穿区域;随后利用该样品杆精准操控钨探针与金刚石表面接触,并施加0–20 V阶梯偏压,成功实现了电击穿过程的实时、原位观测。该平台不仅避免了机械压力对晶格的干扰,还实现了纳秒级电流响应与结构演变的同步捕捉,为揭示金刚石失效机制提供了关键实验基础。

图1 金刚石击穿实验的样品制备与原位实验流程

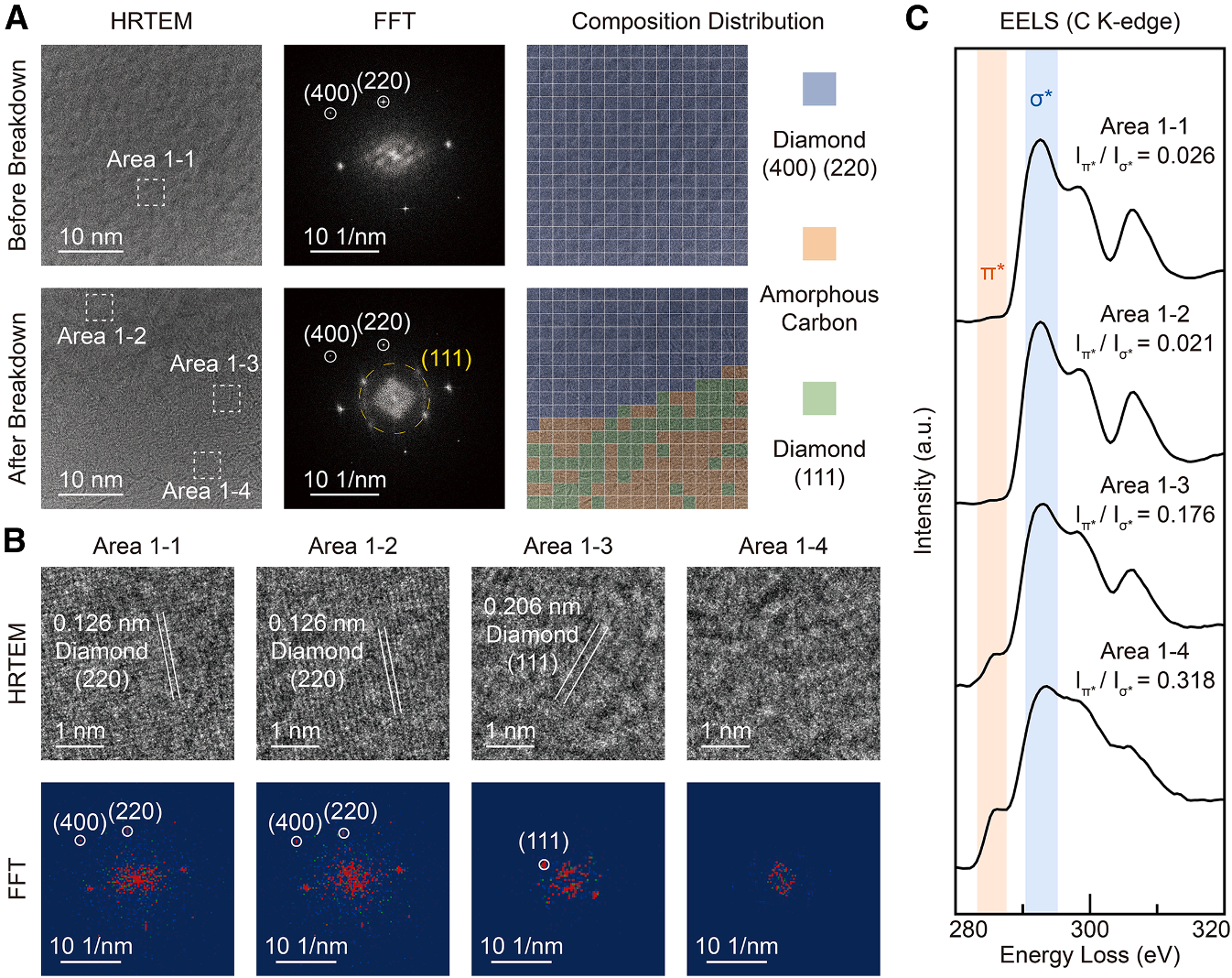

图2 (100)和(110)晶面金刚石衬底的原位击穿实验结果

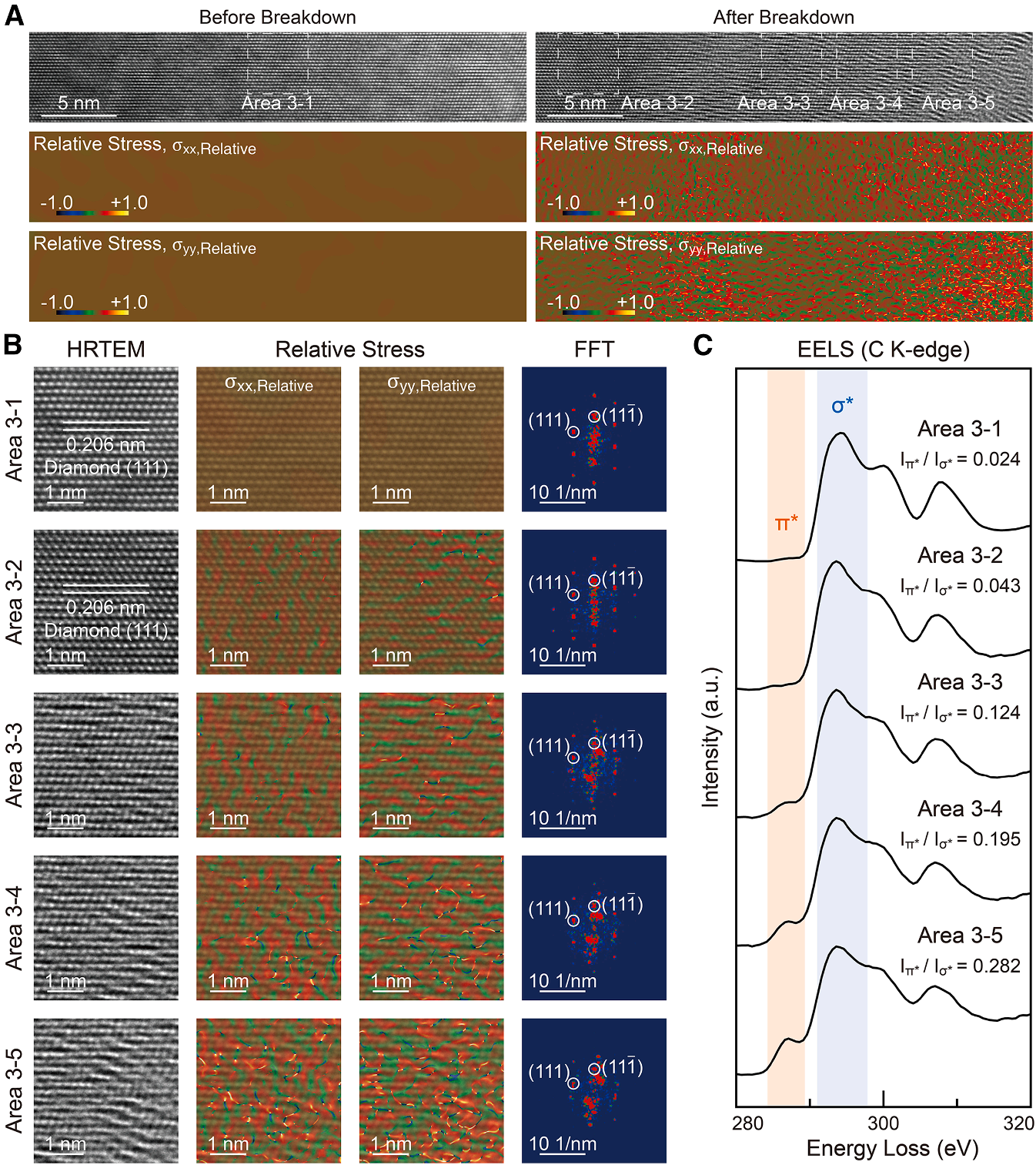

(111)晶面优先失效的应力驱动机制

通过几何相位分析对击穿前后区域的应力分布进行定量解析,研究发现:在(111)取向金刚石中,平行于晶面的应力(σ<sub>yy,Relative</sub>)首先引发晶面间距偏移,随后垂直方向应力(σ<sub>xx,Relative</sub>)进一步破坏面内周期性,最终导致晶格崩塌并转变为非晶碳。泽攸科技原位双倾探针杆在此过程中确保了电场施加的稳定性与探针定位的纳米级精度,使得高分辨TEM图像能够清晰捕捉从晶格畸变到非晶化演化的全过程,首次从实验上证实了电-热耦合下(111)面的结构脆弱性源于各向异性应力演化。

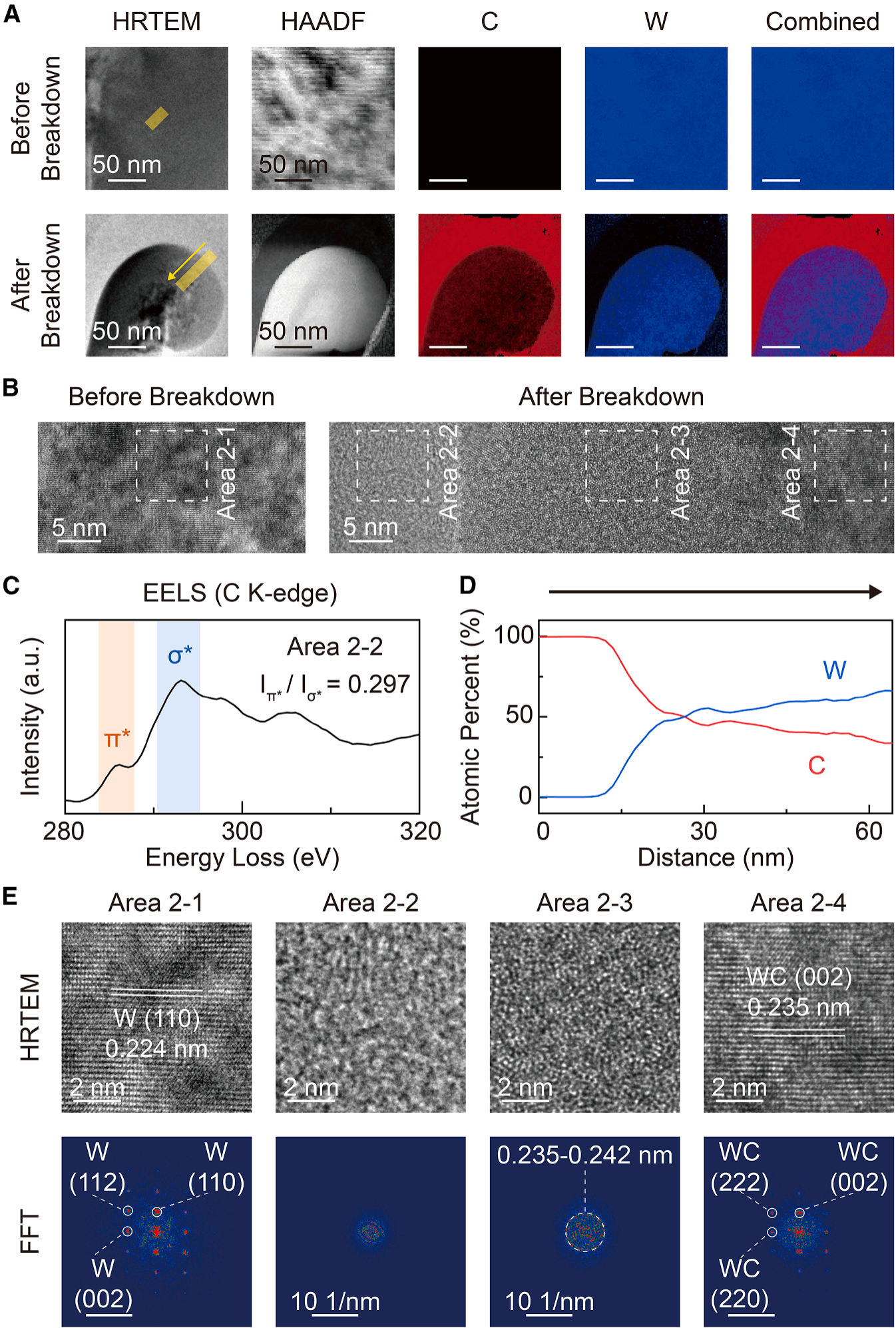

图3 击穿前后探针的成分与结构表征

晶向依赖的热稳定性差异与非石墨化转变路径

对(100)、(110)和(111)三种晶面的对比实验表明,击穿后仅(111)区域显著劣化,而(100)和(110)面在更高场强下仍保持结构完整性。电子能量损失谱(EELS)显示,所有击穿产物的π*/σ强度比均低于1:3,证实金刚石*直接转变为非晶碳而非石墨。泽攸科技提供的高稳定性电学-力学耦合环境,使得研究团队能排除杂质与缺陷干扰,明确将失效行为归因于本征晶向效应,颠覆了传统认为高温下金刚石必然石墨化的认知。

图4 (111)晶面金刚石衬底的原位击穿实验结果

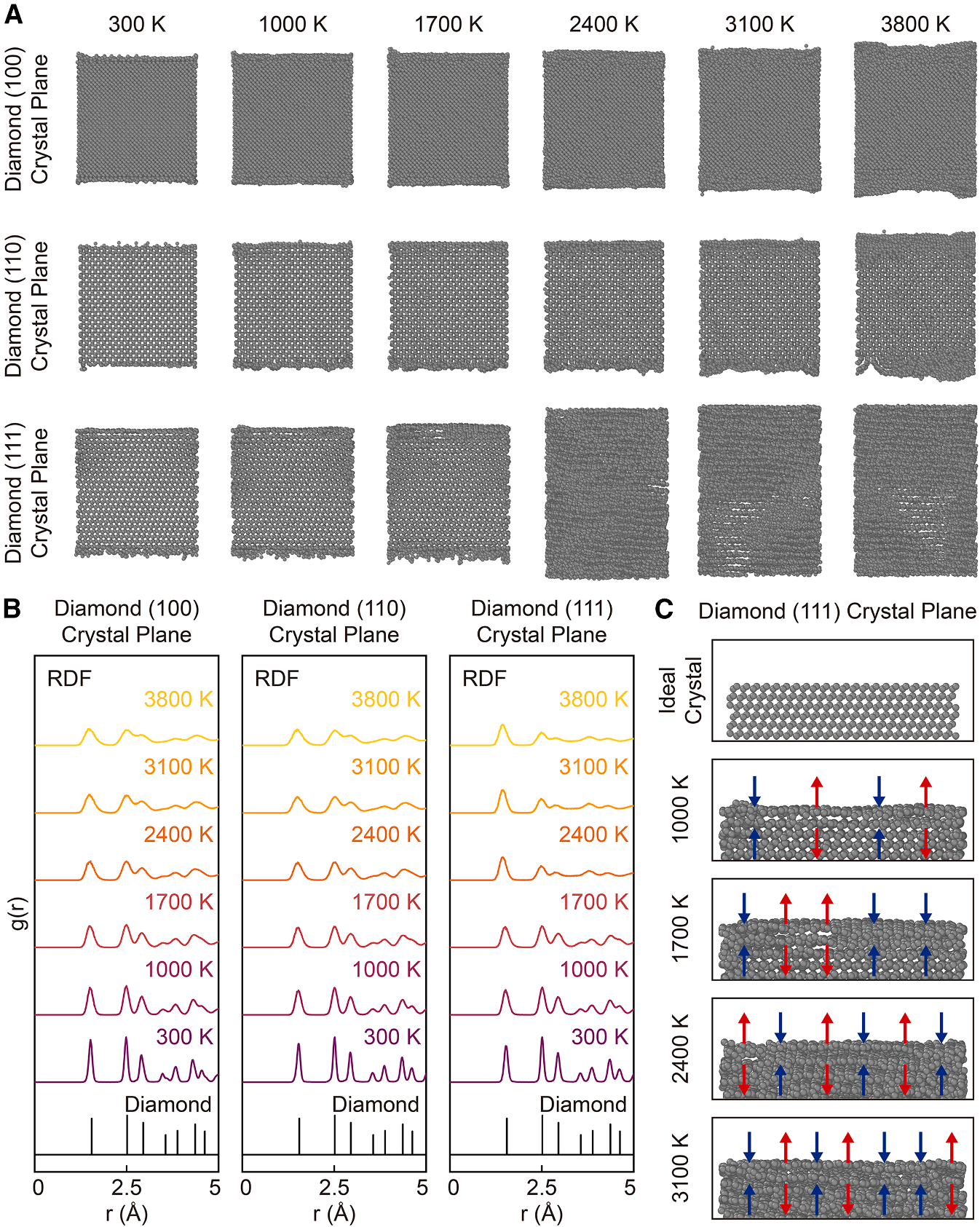

分子动力学模拟验证与热失控机制统一

结合实验结果,团队开展分子动力学(MD)模拟,发现(111)面在2400 K以上即发生层状剥离,而(110)和(100)面可耐受至3800 K。模拟揭示的各向异性热失稳路径与原位实验观测高度一致——瞬时焦耳热引发热失控,但电场诱导的局部升温与晶格取向共同决定了失效起始位置。该“实验-模拟”闭环验证不仅阐明了金刚石电击穿的本质是应力-热协同驱动的非晶化,也为高可靠性器件的晶向选择(如优先采用(110)取向)提供了理论依据。

图5 金刚石(100)、(110)和(111)暴露表面的热稳定性分子动力学模拟

作者:泽攸科技