泽攸科技原位TEM | 氧化物异质结中极性涡旋运动的调控

日期:2025-10-31

研究背景

在人工智能、物联网和大数据等技术飞速发展的时代背景下,全球对更高性能计算硬件的需求日益迫切,研发速度更快、尺寸更小、能耗更低的下一代信息存储与处理技术已成为关键的战略需求。然而传统的半导体存储器件正逼近其物理极限,在提升存储密度、降低能耗和加快读写速度方面遭遇了难以逾越的瓶颈。这催生了对颠覆性新材料和新原理器件的探索,以期突破现有计算架构的限制,为未来高性能计算和高能效电子设备提供核心支持。

在此战略背景下,氧化物异质结中的“极性涡旋”等新型拓扑量子态,因其纳米级的尺寸、独特的极化排列以及理论上可达到的超高存储密度和超快响应速度,为构建下一代非易失性存储器和逻辑器件提供了极具潜力的技术路径。但其实际应用面临着重大的技术挑战:其核心瓶颈在于如何对这些微观的涡旋结构进行精确、可靠的按需操控。由于材料晶格和缺陷会产生强大的“钉扎效应”,这些极性涡旋的运动受到严重阻碍,难以实现稳定、可重复的移动、擦除或写入。因此如何利用电场等外部手段有效克服这一内在物理限制,实现对极性涡旋位置和形态的精准调控,并保证其调控后状态的长期稳定性,是该前沿领域有待攻克的核心科学技术难题。

针对上述问题,由浙江大学、印度科学理工学院及美国加州大学伯克利分校等机构组成的联合团队利用泽攸科技原位TEM进行了系统研究,他们首次通过外加电场实现了对极性涡旋的可控、可逆、长程且稳定的动态操控,攻克了该前沿领域在器件应用上的核心技术瓶颈。

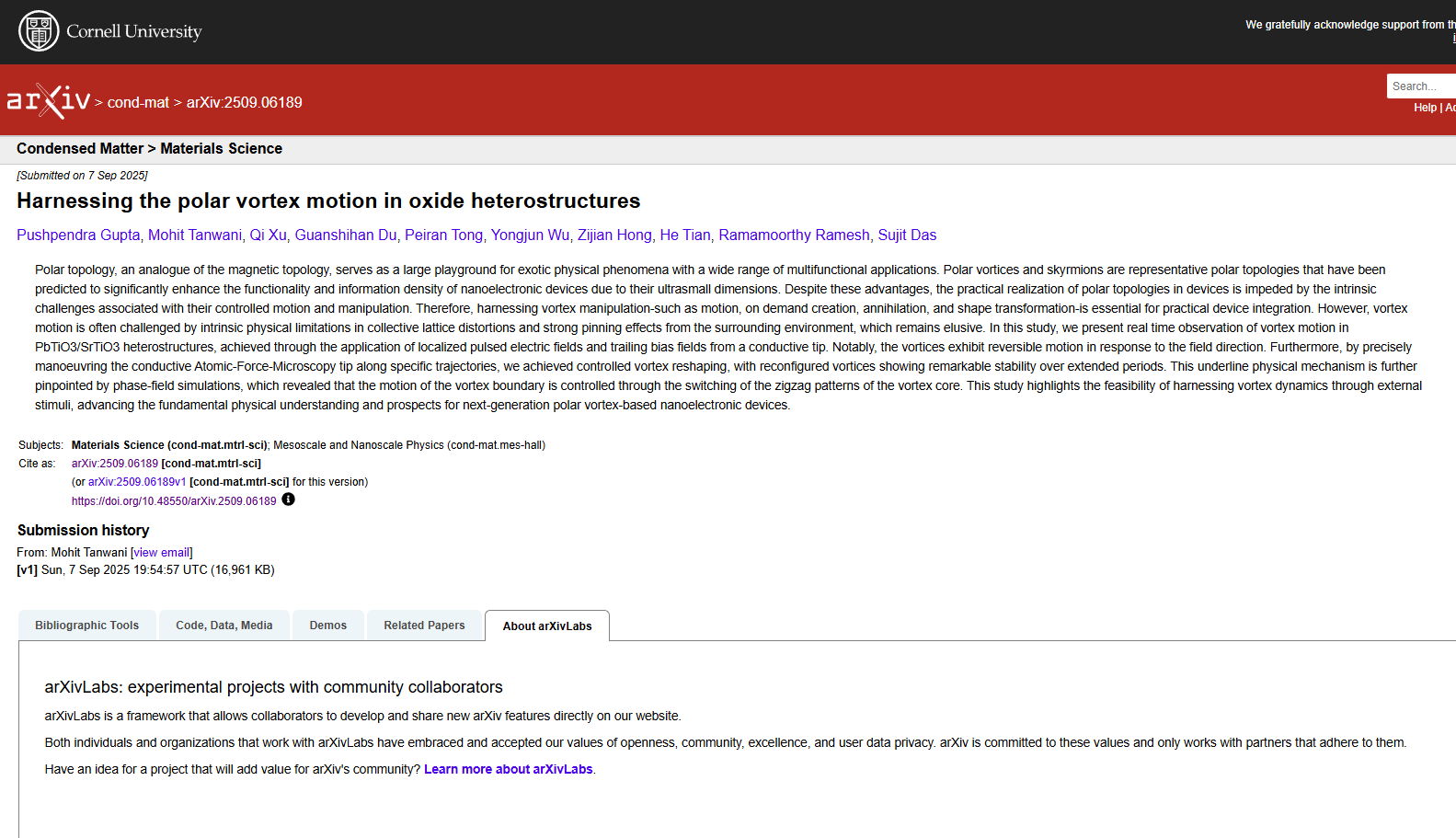

标题:Harnessing the polar vortex motion in oxide heterostructures

出处:arXiv

网址:https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.06189

实现可控驱动:首次驾驭极性涡旋的定向运动

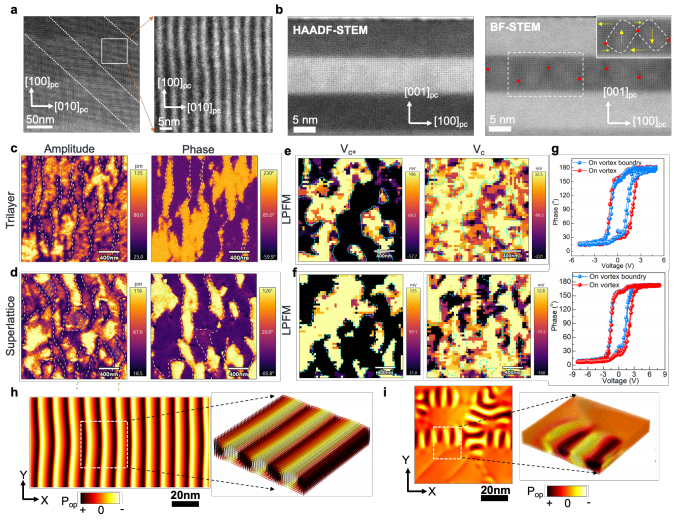

研究团队首先解决了该领域最核心的挑战:如何让原本被晶格“钉扎”住的极性涡旋动起来。他们创新性地在PbTiO₃/SrTiO₃异质结薄膜上,利用导电原子力显微镜的针尖施加一个“拖尾偏置电场”。实验结果表明,当施加一个+5V的正向电压并沿特定路径扫描时,原本静态的涡旋畴界会随之向右侧发生显著的、可累积的位移,最大移动距离超过1100纳米。这一发现首次证明了通过外部电场,可以像“推土机”一样精准、长程地驱动极性涡旋,实现了从无序到有序的定向操控。

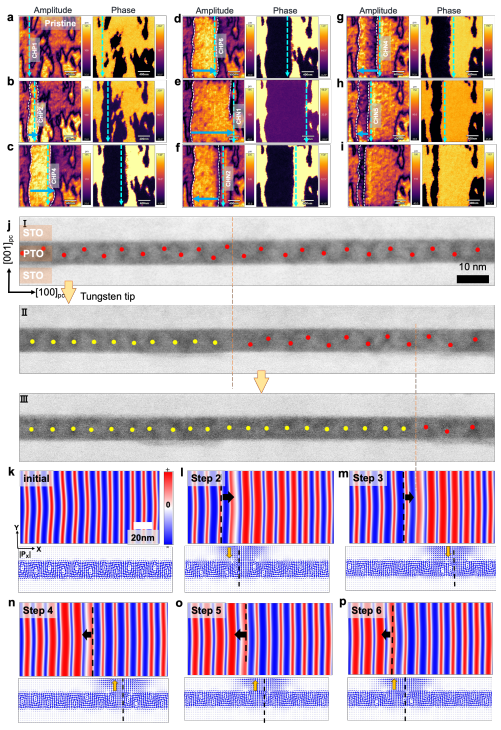

图 在DyScO₃ (001)ₚc衬底上生长的STO/PTO/STO三层膜和PTO/STO超晶格中极性涡旋的结构与稳定化

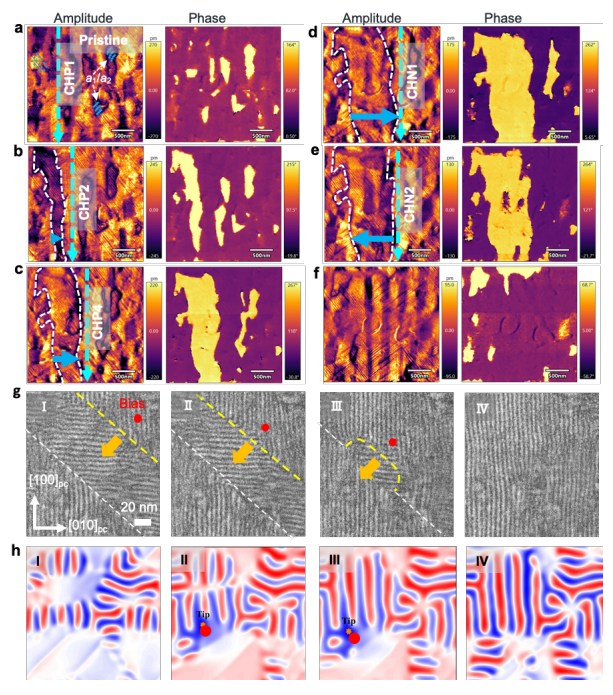

图 在STO/PTO/STO三层膜中操控极性涡旋运动

验证可逆调控:原位电镜揭示涡旋核的动态重排

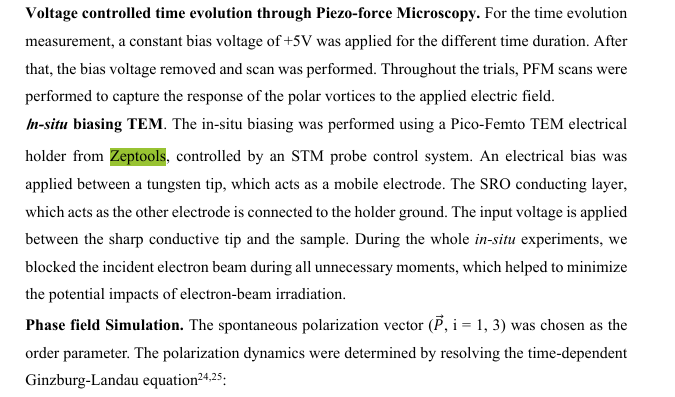

为了验证这种操控的双向可逆性,并直接观察其微观物理过程,团队接着施加了-5V的反向电场。结果涡旋畴界果然向左侧发生了回退,基本恢复到初始位置,这证明了其运动方向可由电场极性精确控制。为了从根本上揭示这一过程的物理图像,研究人员利用了泽攸科技的原位TEM测量系统,在透射电子显微镜内对涡旋进行实时的电场操控与成像。通过这一尖端设备,他们得以在原子尺度上“直播”涡旋的动态行为:在外加电场下,原本呈“之”字形排列的单个涡旋核心开始重新排列,逐渐拉直成一条线,从而在微观层面证实了宏观畴界移动的物理本质是涡旋核心的集体协同重排。

图 在(PTO₁₆/STO₁₂)₁₀超晶格中操控涡旋运动

图 涡旋运动操控的稳定性

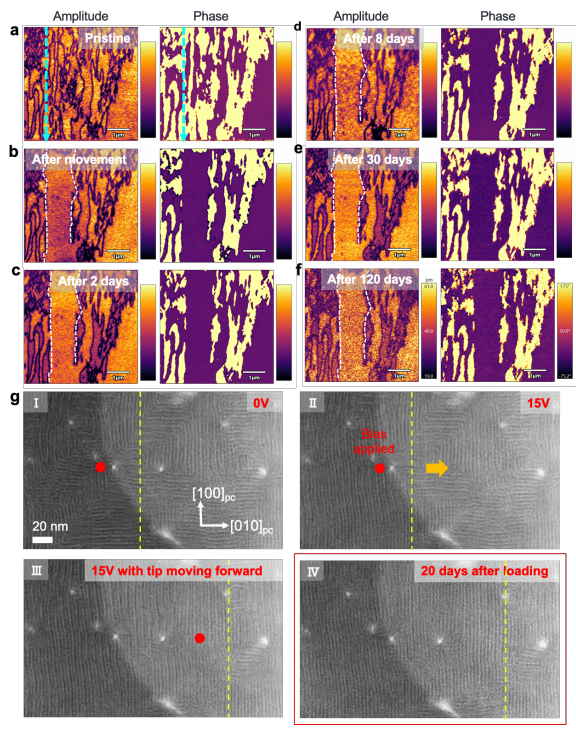

确认长时稳定:验证新型存储器件的“记忆”能力

对于任何存储技术而言,写入的新状态必须能够长期稳定存在。为验证这种经电场操控后的新涡旋结构的稳定性,团队进行了“时间考验”。在通过电场将涡旋畴界移动到新位置后,他们撤去电场,并在2天、8天、30天乃至120天后对同一区域进行反复成像。结果显示,被移动后的畴界位置几乎没有任何变化,展现出极强的“非易失性”或“记忆”特性。同样,利用泽攸科技的原位TEM测量系统进行的实验也进一步佐证了这一点:在电镜下移动涡旋后,即使经过长达20天的持续观察,新的涡旋排列结构依然保持稳定。这些结果有力地证明了被“驾驭”的极性涡旋具有作为高可靠性、高密度非易失性存储器基本单元的巨大潜力。

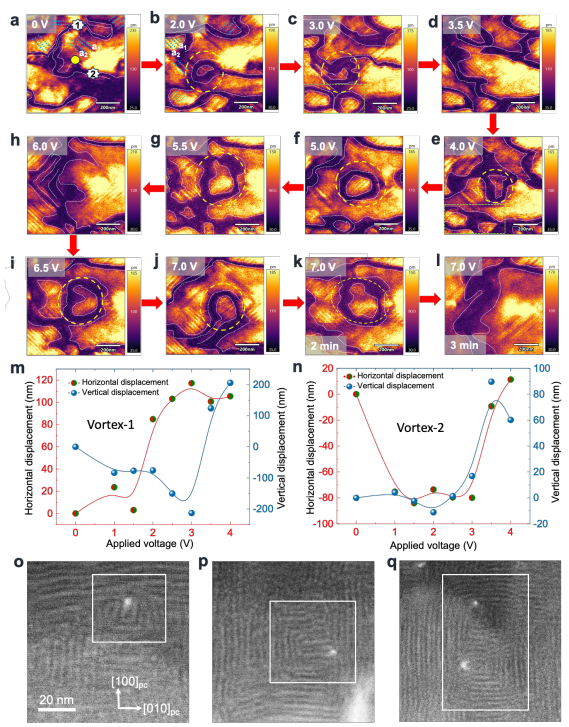

图 超晶格中脉冲电场作用下的随机动力学行为与涡旋环形成

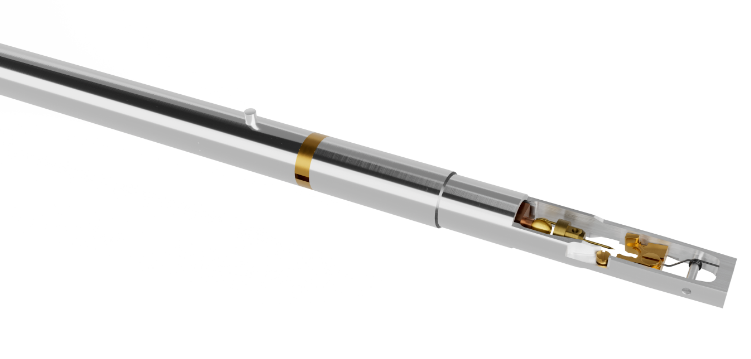

泽攸科技作为中国本土的精密仪器公司,是原位电子显微镜表征解决方案的一流供应商,推出的PicoFemto系列的原位透射电子显微镜表征解决方案,陆续为国内外用户的重磅研究成果提供了技术支持。下图为该研究成果中用到的泽攸科技原位TEM产品:

作者:泽攸科技